Fußsoldaten und Reiter im Kastell Rigomagus

Nicki Nuss, Nina und Klaus haben sich auf den Weg gemacht, um sich die Spuren der Römer am Niedergermanischen Limes genauer anzusehen. In Remagen, nicht weit von der Grenze zwischen den römischen Provinzen Obergermanien und Niedergermanien, beginnen sie ihre Entdeckertour. Von hier geht es rheinaufwärts bis an die heutige Grenze zu den Niederlanden.

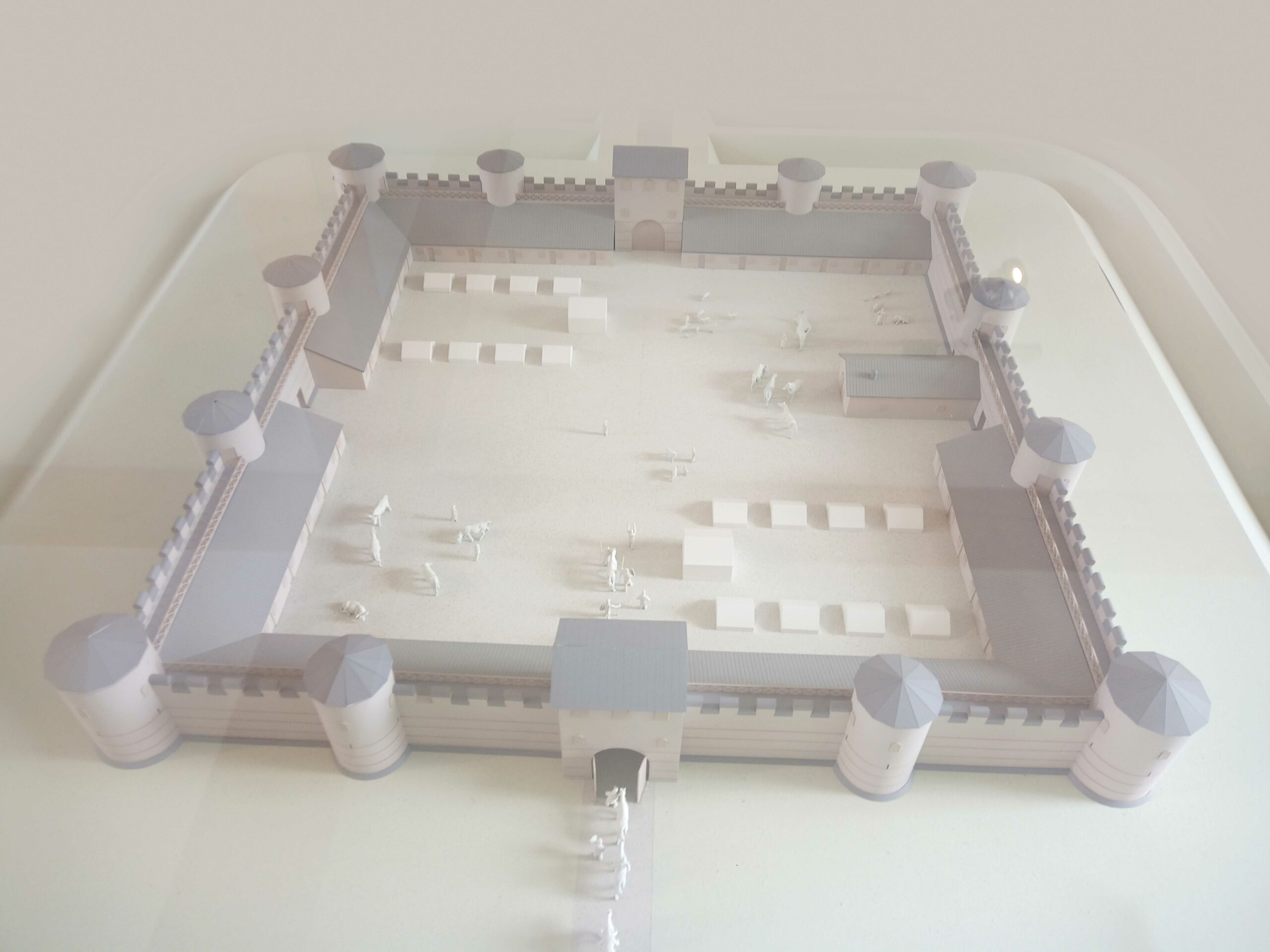

„Schaut mal“, ruft Nicki ganz aufgeregt, „da ragen alte Mauern aus dem Boden!“ Nina, Klaus und Nicki Nuss stehen neben der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul. „Hier stand ein römisches Kastell“, erzählt Nina. „Kein großes für eine ganze Legion, sondern ein kleineres, für eine Einheit der Hilfstruppen, die sogenannten Auxiliare.“

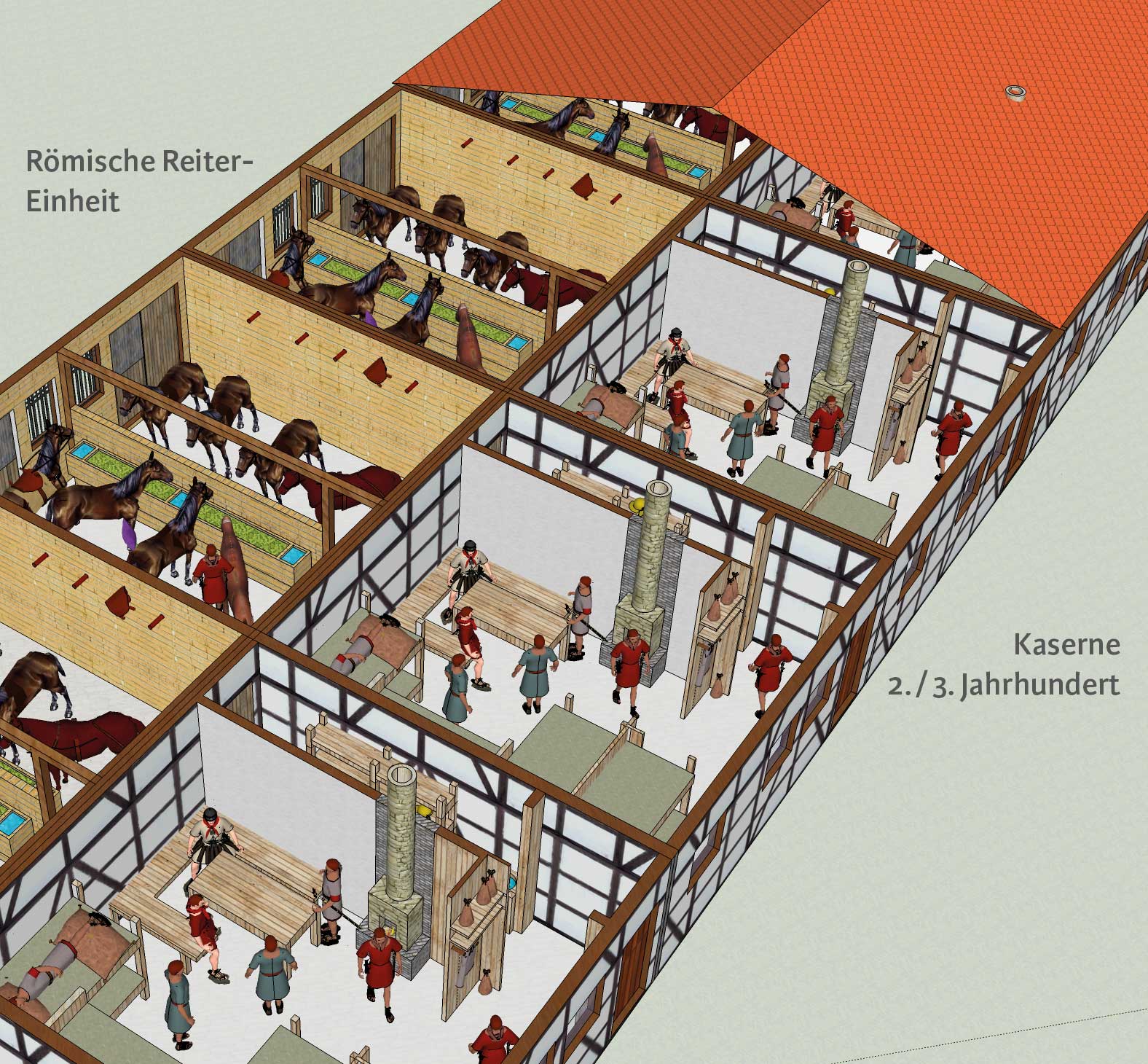

„Und was für eine Einheit war das?“, will Klaus wissen. „Das war eine sogenannte cohors equitata, also eine teilweise berittene Einheit mit Pferden“, erklärt Nina. „Solch eine teilberittene Gruppe, man nannte sie auch Kohorte, bestand aus 480 Mann Fußsoldaten und 120 Reitern.“

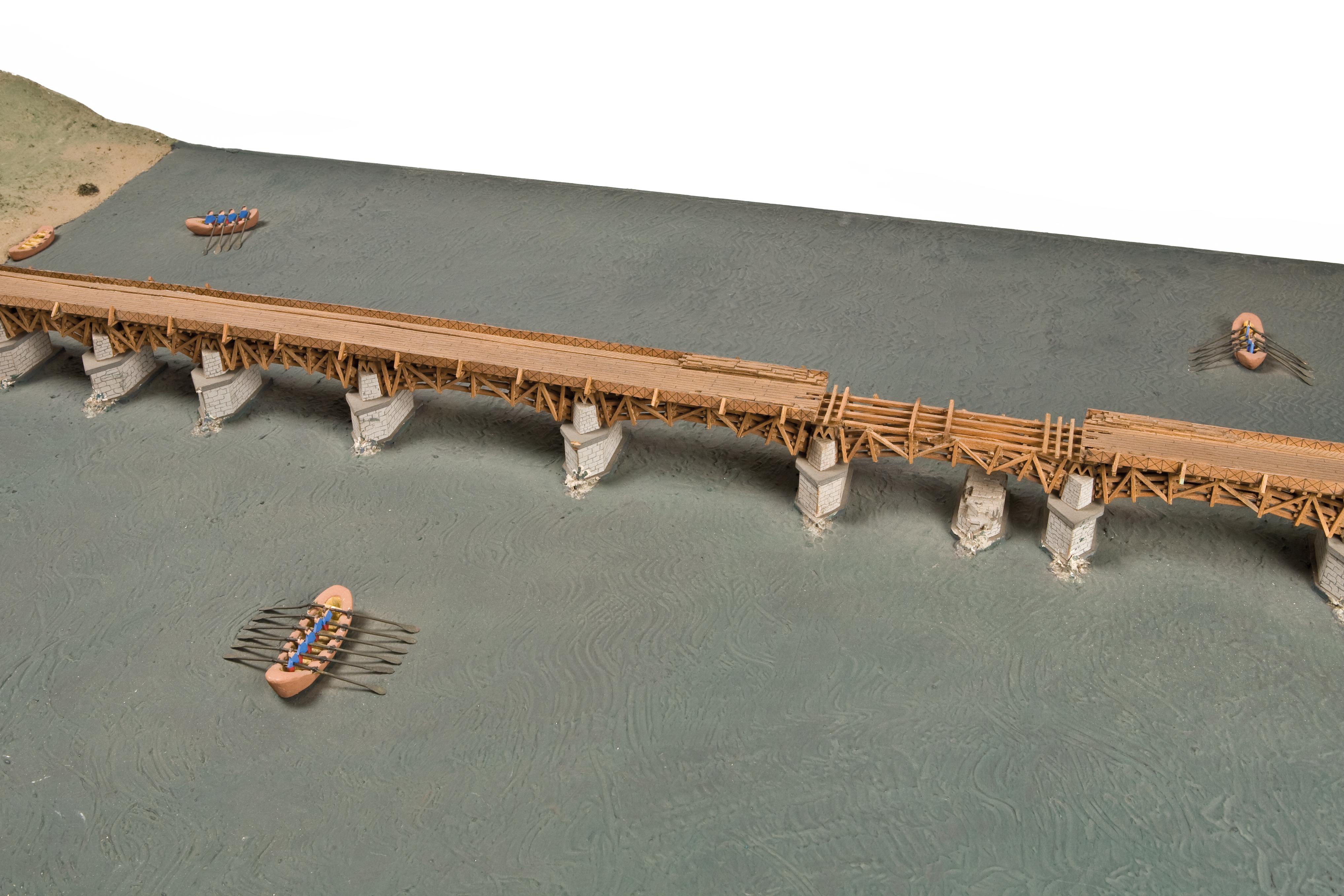

„Wann haben die Römer denn dieses Lager gebaut?“, will Nicki Nuss es genau wissen. „Das ist eine längere Geschichte.“ Nina holt mit den Armen aus. „Im Jahr 1900 stießen Bauarbeiter auf die Reste einer hölzernen Pfahlreihe. Bei der Untersuchung eines Holzpfahls wurde festgestellt, dass der Baum, von dem der Balken stammte, zwischen den Jahren 6 vor Christus und 6 nach Christus gefällt worden war. Neben dem Balken fanden die Leute auch ein pilum murale. Das ist einer der Schanzpfähle, von denen jeder römische Soldat zwei Stück mitführte. Damit haben die Soldaten die Wälle ihrer Marschlager befestigt.“

„Haben die Soldaten die Schanzpfähle tragen müssen?“, fragt Klaus. „Puh, das wäre aber ziemlich schwer gewesen“, wirft Nicki ein. „Das wäre es tatsächlich“, erklärt Nina. „Zum Glück hatte jedes contubernium, also jede Stuben- beziehungsweise Zeltgemeinschaft, einen Esel oder ein Maultier. Neben dem Zelt und der kleinen Getreidemühle musste das arme Tier auch noch die Schanzpfähle tragen.“

Nicki ist ein bisschen enttäuscht. „Waren die Römer damals etwa nur auf der Durchreise und sind gar nicht länger geblieben?“, fragt das Eichhörnchen geknickt. „Nein, nein, sie sind geblieben“, berichtigt Nina. „Funde von Münzen, Tongefäßen und vor allem von Gräbern zeigen, dass die Römer hier schon zur Zeit des Kaisers Augustus dauerhaft anwesend waren.“

„Dann haben die Römer doch sicherlich ziemlich schnell ein besser befestigtes Lager gebaut“, ist sich Nicki sicher. „Stimmt“, bestätigt Nina. „Ein paar Jahre später, in der Regierungszeit von Kaiser Tiberius, wurde ein größeres Holz-Erde-Kastell gebaut.“

Klaus kratzt sich an der Glatze. „Aber wir stehen hier doch vor den Resten einer Lagermauer aus Stein“, protestiert der Frosch. „Das stimmt“, sagt Nina und nickt heftig. „Das Lager hier in Remagen wurde einmal zerstört. Das war während des Aufstands der Bataver 69 bis 70 nach Christus. Als wieder Frieden herrschte, haben neue Soldaten das Lager aufgebaut – und zwar größer und diesmal aus Stein.“

Nicki runzelt die Stirn und läuft die Reste des Lagers ab: „Aber wenn ich mir das hier so anschaue, dann sind die Mauern ganz schief. Ich dachte, die Römer hätten ihre Militärlager immer quadratisch gebaut.“ „Oh, das hätten sie hier wahrscheinlich auch gerne gemacht“, fällt Nina ein. „Aber das ging nicht. Die Römer haben dieses Lager hier nämlich an eine ganz enge Stelle gequetscht, an der antiken Rheinstraße zwischen Köln und Mainz. Das Kastell diente zur Überwachung der Straße und des Rheins.“

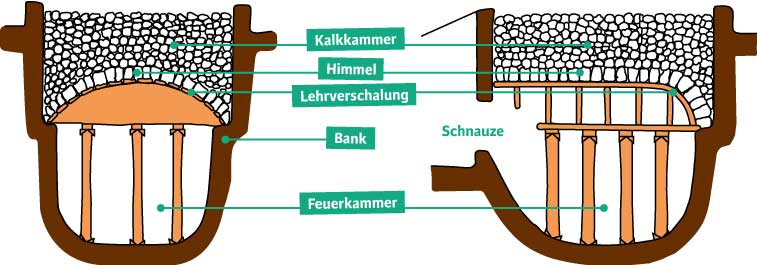

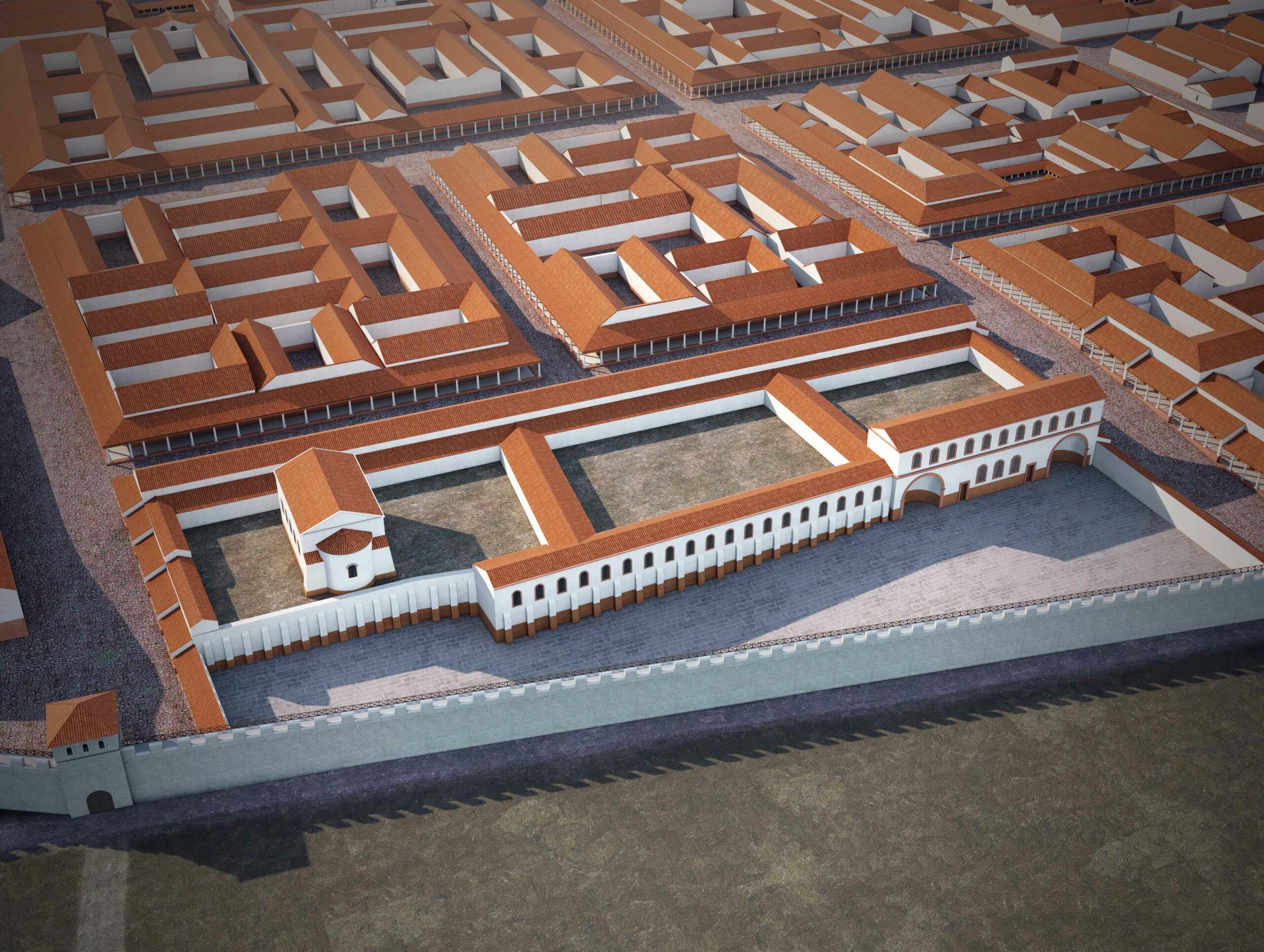

„Das Lager stand dann übrigens etwa 250 Jahre“, fährt Nina fort. „Und dann sind die Römer abgezogen?“ Nicki macht ein fragendes Gesicht. „Nee, die haben nur ein noch besser befestigtes Lager gebaut, eine richtige Festung“, korrigiert Nina. „Das war aber erst 300 Jahre nach dem Bau des ersten Lagers. Darin muss es ziemlich komfortabel gewesen sein. Es gab ein großes Verwaltungsgebäude, das Wohnhaus des Kommandanten, das sogar eine Fußbodenheizung hatte, aber auch Gebäude, die von Handwerkern und Händlern genutzt wurden.“

„Aber für die Handwerker und Kaufleute gab es doch das Lagerdorf, den vicus!“, wirft Nicki sichtlich stolz auf sein Wissen ein. „Ja, stimmt schon“, bestätigt Nina. „Aber damals kam es immer wieder zu Kämpfen mit den benachbarten Franken. Deshalb sind die Leute aus dem vicus wohl auch in die Festung gezogen. Das Rigomagum Oppidum hat den sogenannten Germaneneinfall von 355 auch unzerstört überstanden. Das Kastell bestand bis etwa 450 nach Christus“, erklärt Nina weiter. „Nach den Römern haben es die Franken noch eine lange Zeit besetzt – so lange, bis sie es nicht mehr reparieren konnten. Ein Gräberfeld in der direkten Nachbarschaft des Kastells ist auch in fränkischer Zeit weiter genutzt worden.“

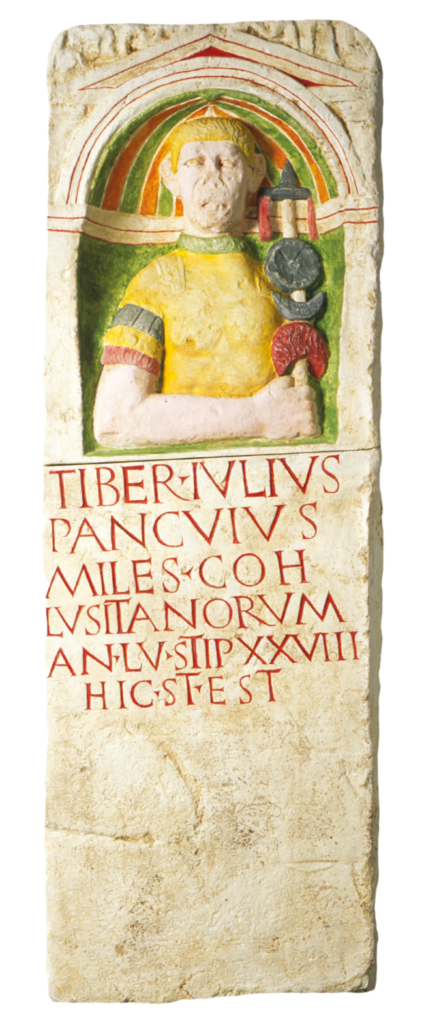

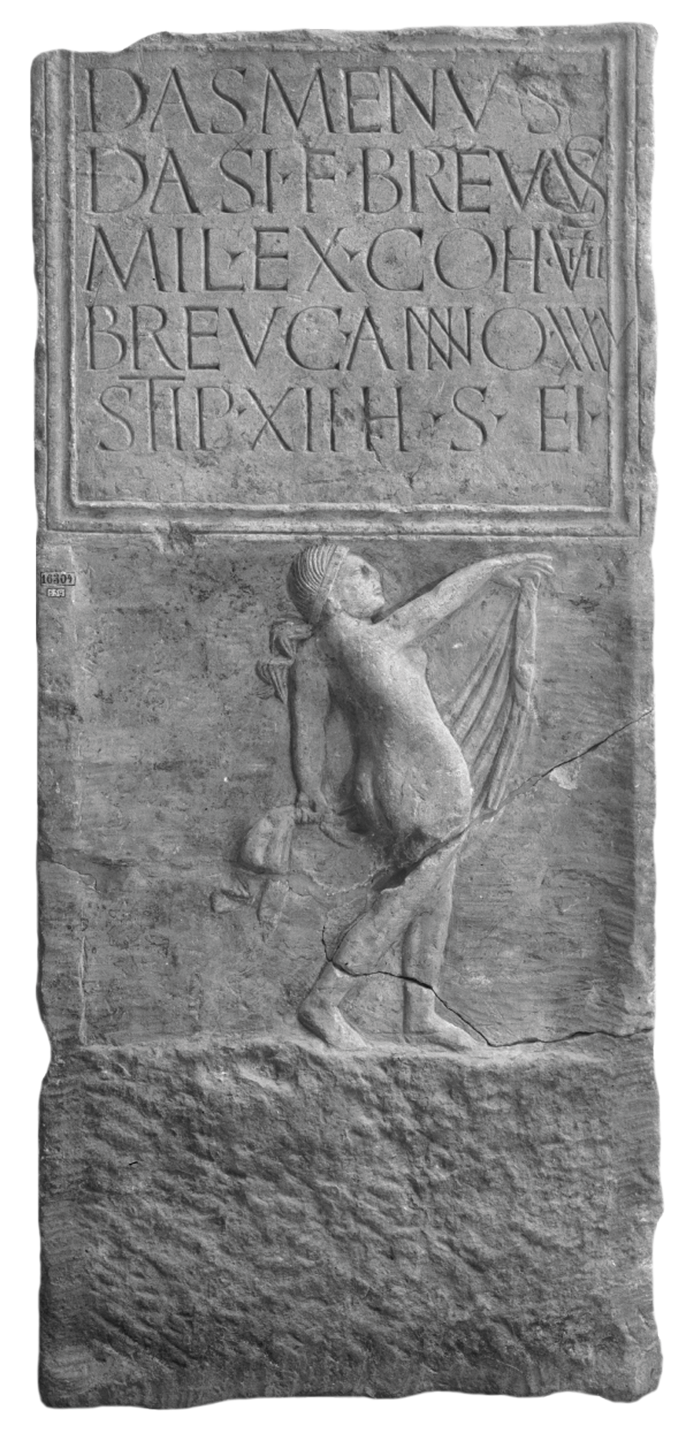

Ein besonderer Grabstein

Ein besonderer Fund in Remagen ist der Grabstein des Soldaten Dasmenus. Der Stein stammt aus der Zeit zwischen 40 und 69 nach Christus. Das steht auf dem Stein:

Inschrift auf Latein

DASMENVS

DASI F(ilius) BREVCVS

MIL(es) EX COH(orte) VIII

BREVC(orum) ANNO(rum) XXXV

STIP(endiorum) XII H(ic) S(itus) E(st)

Inschrift auf Deutsch

Dasmenus, Sohn des Dasius, Soldat der 8. Breukerkohorte (starb) mit 35 Jahren, nach zwölf Dienstjahren; er liegt hier begraben.

Die Breuker stammten aus dem heutigen Kroatien und Bosnien. Sie stellten der römischen Armee Hilfstruppen. Ihre 8. Kohorte stand bis zur Mitte des 1. Jahrhunderts in Remagen, danach am Niederrhein.

Auf dem Stein sieht man eine sogenannte tanzende Mänade. Sie gehört zum Gefolge des Gottes Bacchus. Bacchus ist der Gott der Jahreszeiten, er steht für den Kreislauf von Werden und Vergehen und verheißt seinen Anhängern eine Wiedergeburt nach dem Tod. Der Grabstein ist Teil der Sammlung im LVR-LandesMuseum Bonn.

Das Lagerdorf in Remagen

Das Lagerdorf in Remagen erstreckte sich großflächig entlang der Straße Bonn – Remagen – Koblenz. Die Siedlung bestand seit der Zeit des Kaisers Augustus und dehnte sich danach nach Osten und Südosten aus. An den Ausfallstraßen Richtung Osten, Südosten und Westen befanden sich mehrere Gräberfelder.

Die Reste römischer Gebäude sind in Remagen heute fast vollständig von der modernen Stadt überbaut. Die Lage des Kastells und der Verlauf der römischen Straßen sind aber teilweise immer noch erkennbar. Wer mehr zu den Römern in Remagen wissen will, sollte das Römische Museum in der Kirchstraße 9 unbedingt besuchen.